歯周病

歯周病

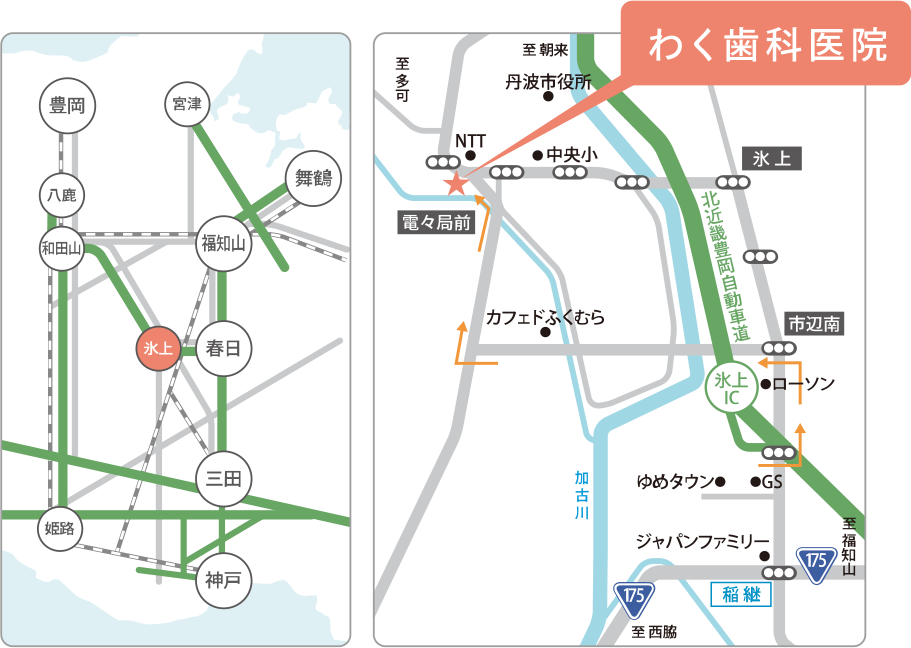

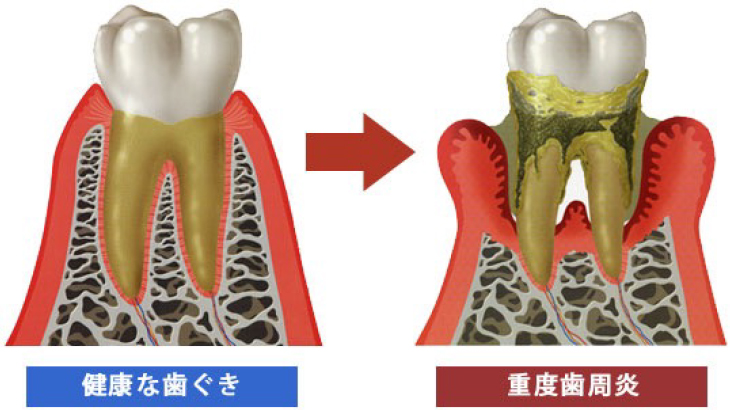

歯周病は、歯を支える周辺組織(歯肉や骨など)の病気

皆さんがよくご存じの虫歯は、ある程度の大きさになれば、自分で鏡を見てもわかります。

ところが歯周病はやっかいなことに鏡を見てもその違いがはっきりとわかりません。

それは虫歯と違い、歯を支える周辺組織(歯肉や骨など)の病気だからです。

歯周病は、歯を支えている歯ぐきの病気です。

歯周病が進むと、歯の周りの組織が破壊され、歯を支えきれなくなり、歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の原因になる菌の種類と検査

歯周病を引き起こす6種類の細菌

口の中には約400種類の前が存在していると言われています。その菌には善玉も悪玉も混在しているので、菌だからといって全てが敵ではありません。

ただその中に歯周病を引き起こすとても悪い菌が、何種類か存在しています。

それがこの6種類の細菌です

• Aali Actinobacillus actinomycetemcomitans

• Pili Prevotella intermedia • Pgi Porphyromonas gingivalis

• Tf# Tannerella forsythensis • Tdi Treponema denticola • Fulti Fusobacterium nucleatum

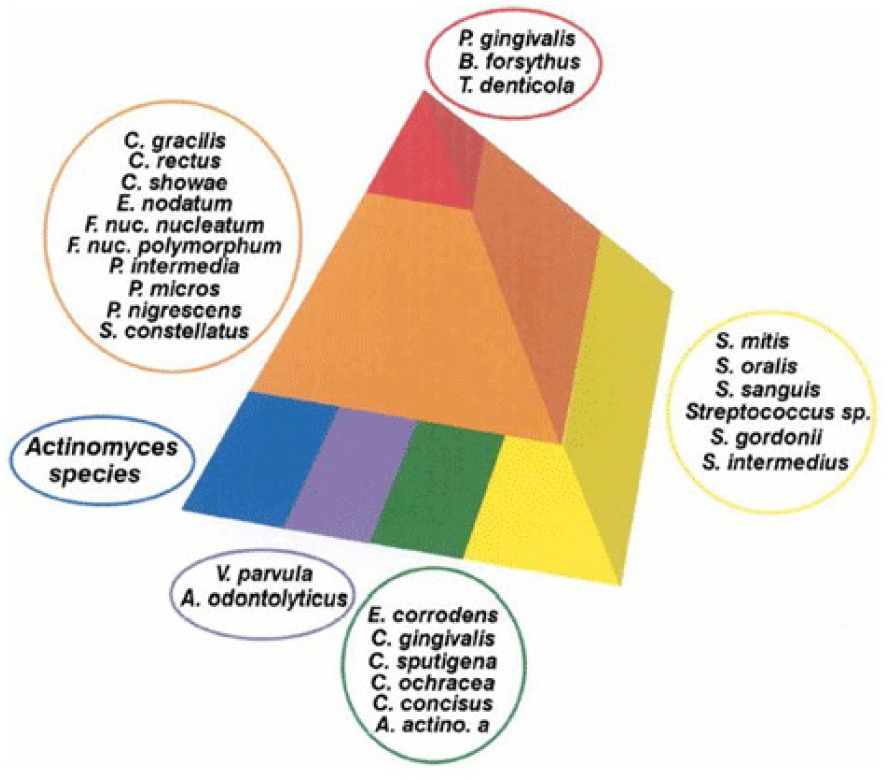

下の図は、口の中の細菌の割合を模式的に表したものです。

Pg菌、T、Td菌はRed Complex(れっどこんぷれくす)といって重度の歯周病の方にみられる細菌でピラミッドの一番上の赤い部分に相当します。

このような悪い細菌がお口の中で、どれぐらいの割合を占めているのかが重要です。それを今ではDNAを増幅して調べるPCR法と言われる方法が開発されて、比較的容易に正確な値がわかるようになりました。

当院では歯周内科治療の日本の第一人者であられます、横浜の吉野敏明先生のご指導のもと、歯周病原菌のPCR法と血液の抗体価検査を実施して、あとに述べる歯周病のタイプの診断とその治療法に活かしています。

わく歯科の歯周病治療

治療までに歯周病の状態を知ることから始めます。

わく歯科医院では、以下のような流れで歯周病の治療を行っております。まずは、歯周病の状態についての検査を行います。

- ❶

- レントゲン検査(パノラマまたは14枚法) まずは、レントゲン撮影にて検査をします。

- ❷

- お口の写真撮影(13枚法) 次にお口の中を撮影します。後に、患者様ご自身のお口の状態を分かり易くご説明できます。

- ❸

- 詳細な問診 全身的既往、家族歴を含めた問診。

- ❹

- 歯周病菌の観察 位相差顕微鏡(動いたまま観れる顕微鏡)による歯周病菌の観察。

- ❺

- 5歯周ポケットの測定 骨がどれほどなくなっているかを診断。

- ❻

-

測定結果と今後の治療説明

これまでに行った査結果に基づき、今後の治療計画をご説明いたします。

歯周病は、その種類によって異なります。まずは敵を知ることが治療の第一段階といえるでしょう。

歯周病のタイプは3種類

歯周病のタイプを大まかに分けると、以下の3種類になります。

・歯肉炎歯ぐきが腫れているだけ

・慢性(成人性)歯周炎歯茎だけでなく周辺のセメント質や骨にまで炎症が波及している

・侵襲性歯周炎

歯周病の種類によって異なる治療法

歯周病のタイプを大まかに分けると、以下の3種類になります。

さて、上でのご説明では、まず歯周病について検査を行ってきました。以下では治療法のご説明をいたしますが、歯周病の種類によって治療法が異なるため、種類別に治療法をご説明いたします。

歯肉炎、慢性歯周炎の場合の治療

- ブラッシング指導(100%磨きを指導) まず日ごろのブラッシングでのケアが大事です。正しいブラッシング法をご説明致します。

- 生活習慣指導 歯周病は生活習慣にも大きく左右されます。正しい生活習慣を心がけましょう。

- スケーリング 歯や歯根の表面(根面)からプラーク(歯垢)と歯石を除去することです。

- 歯周ポケット再評価

- 3~4ヶ月毎のメンテナンス

浸襲性歯周炎の場合の治療

- 歯周病関連菌検査 簡易検査とPCR法検査を行います。

- 応急措置 抜歯や固定、噛み合せの調整などを行います。

- 検査結果の説明、治療方法

- 除菌治療 抗菌剤による歯周病関連菌の除去。

- 1日で数時間掛けて、全ての歯の歯周ポケット内を掃除 投薬中に1日で数時間かけて全ての歯の歯周ポケット内を掃除。

- 除菌治療後の歯周病関連菌再検査 検査により、治療法が分かれます。外科療法は、ポケット搔爬術、ポケット除去手術、歯周組織再生療法などです。

- 歯周ポケット再評価

- 2~3ヶ月毎メンテナンス

※歯周治療の結果を維持させるためには、夜間のスプリント(マウスピース)の装着が望ましいでしょう。